激突 スペインVSイングランド

無敵艦隊、壊滅への道(前編)

エリザベス1世が即位した16世紀中頃のイングランドとは、まだ弱小国のひとつでしかなかった。その一方で、世界最強国家スペインとは、巧みな外交によって辛うじて友好関係を保っていた。

しかし、いつしか両国の間には不気味な暗雲がたちこめ始める。

王位継承問題や宗教紛争、さらには経済摩擦。両国君主は最後まで戦争回避の道を模索する。

残念ながら全てのオプションは尽き、戦争はもはや不可避となった。

超大国スペインと弱小国イングランド。

その激突までの道のり、そして激突の瞬間を、前編と後編でつぶさに見てみることにしたい。

●サバイバー●取材・執筆/本誌編集部 手島 功

世界を分け合ったスペインとポルトガル

1529年春、日本列島はスペインとポルトガルによって東西に分断され、両国による日本進出優先権もローマ教皇によって承認された。二国間で交わされた『サラゴサ条約』によるものだ。スペインに先駆けてイスラム勢力を駆逐し、いわゆるレコンキスタ(国土回復運動)を終えていたポルトガルは、東方の豊かな香辛料を求め、インドへの航路開拓を模索していた。それ以前にもアジア産の香辛料はヨーロッパに届いていたが、インドから内陸を運ばれてくる胡椒やクローブといった人気の香辛料は、間に商人が入る度に利益が上乗せされ、ポルトガルに届く頃には胡椒1グラムが銀1グラム相当にまで、末端価格が跳ね上がっていた。しかもそれが、ライバルであるヴェネチア商人やイスラム商人たちの懐を肥やしている訳である。後に航海王として歴史に名を残すこととなるエンリケ王子は、自分たちだけで直接、産地から香辛料を手に入れるためには、インドへの航路を拓く以外ないとの思いに至り、次々と冒険者たちをアフリカの先へと送り込んだ。

1488年、バルテロメウ・ディアズがまずは喜望峰に到達。その10年後にはバスコ・ダ・ガマがインドにたどり着き、遂に喜望峰経由のインド航路の開発に成功、仲買人を排除した香辛料貿易でポルトガルは莫大な利益を上げていく。

一方、1492年にレコンキスタを終えたスペインも、ポルトガルの後塵を拝しながらも外洋に船団を送り出し、やがて両者は世界各地で激しい衝突を始める。

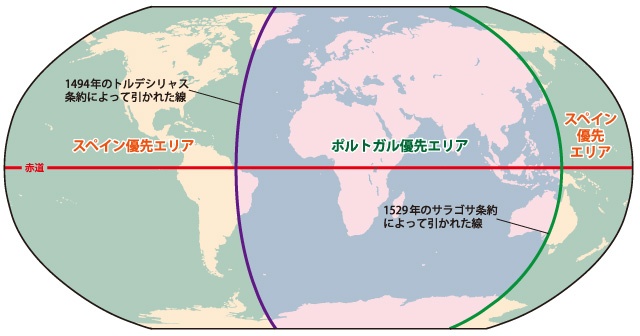

度重なる利権争いによる激突の末、1494年に両国間で話し合いが持たれ、大西洋の真ん中あたりに一本の線を引き、この線より東をポルトガル領とし、この線より西の開発優先権をスペインに与える、ということで当面の決着をみた。これがトルデシリャス条約と呼ばれるものであり、これをローマ教皇も承認した。下記の図を見ると、南米大陸中、なぜ現在もブラジルだけがポルトガル語圏で、その他はスペイン語圏となったのかが理解できる。

迷惑な話だが、この後、遅れをとって世界に進出するフランスやオランダ、そしてイングランドにとり、

誠にやっかいな条約として立ちはだかることとなる。

地球が球体である以上、スペインがどこまでも西に進み、ポルトガルがどこまでも東に進むと、当然のことながら、どこかで両者は再びぶつかり合うこととなる。

二国による二度目の話し合いが持たれ、その結果、東にもう一本の線が引かれることとなった。東南アジアにはヨーロッパで人気のクローブやナツメグといった香辛料を産するモルッカ諸島(現インドネシア領)があり、当然ながらこれの奪い合いとなった。結局、ポルトガルがスペインに賠償金を支払う形でこれを獲得。これによってポルトガルは、アジア貿易での利権をとりあえず確保した。東側の境界線とは、そのような都合でモルッカ諸島のわずか東側、ちょうどニューギニアを縦半分に割る辺りにサクッと引かれた。その子午線上を北にツツッと指でなぞって行くと、やがてそこには日本列島が現れ、その指は三陸沖をかすめて北海道の真ん中を抜けていく。のちにまた両国が優先権を求めて激突することになる日本だが、当時はまだ日本の正確な地図はヨーロッパにはなかったため、このような大雑把な結果となった。これが冒頭で述べた『サラゴサ条約』であり、これも正式にローマ教皇の承認を得た。

ポルトガルとスペインが勝手に線引きをし、それをローマ教皇が承認したというだけの話で、当然ながら時の室町幕府がそれを知る由もない。

二つの条約の末、得をしたのはポルトガルとスペイン、どちらであったか。条約締結時の事情だけで言えば当時、金のなる木であった香辛料を抑えたポルトガルであった。しかし後にスペインは、中南米や北米の一部に加え、ブラジル以外の南米大陸を好き放題に蹂躙した末に、豊富な銀や金を蔵するポトシ銀山などを発見し、スペインに巨万の富をもたらした。さらにスペインは1580年にそのポルトガルすらも併合。当時、世界地図を二分していた勢力が一かたまりとなり、スペインはまさに「太陽の没することのない帝国」へと突き進んでいく。

血まみれメアリー

その長女メアリー・チューダー(後のメアリー1世)=左下。

そしてスコットランド王ジェームズ4世に嫁いだ

ヘンリー8世の実姉マーガレット・チューダー=右上=と、

その孫メアリー・スチュアート=右下。

エリザベスはやがて、この腹違いの姉といとこの子供、

『2人のメアリー』と激しく対立していく。

弱小国の宿命として当時のイングランドはスペインやフランスといった大国に飲み込まれないよう、どちらともつかず離れず、微妙な関係を保っていた。しかし、チューダー朝の初代国王となったヘンリー7世は、北方で対立するスコットランドがフランスに接近して脅威が増していたため、若干スペイン寄りへと舵を切っていく。まずはアラゴン(カスティーリャと合併してスペインを形成した一国家)の王女キャサリンを、長男アーサーの妃として迎えた。この時アーサー15歳、妻は16歳であった。翌年、アーサー病死。スペインとの関係を重視したヘンリー7世は、わずか17歳にして未亡人となったキャサリンと、次男坊を再婚させることにした。この次男坊こそが後のヘンリー8世である。

ヘンリー8世即位と同じ年、地味ながらも英国史にとって重要なもう一つの政略結婚の話が整っていた。ヘンリー8世の実姉であるマーガレット・チューダーが、スコットランド王、ジェームズ4世の元に嫁いだのである。後にこの家(スチュアート家)から誕生する一人の女性がスペインとイングランドの間に、修復不能な深い溝を刻み込んでいくこととなる。

庶子の座へと転落させられたどころか、

エリザベスの母、アン・ブーリンによって

「エリザベスの世話役」という屈辱的な仕事まで与えられた。

当然、エリザベスとは不仲で、彼女が自身亡き後の後継者を

エリザベスと認めたのは、その死の前日であったと言われる。

女性の君主が全く認められていない訳ではないものの、チューダー朝に取って代わろうとする内外の勢力に付け入る隙を与えず盤石な体制を固めるため、どうしても男子が欲しいヘンリー8世。あれこれと模索する中、フランス帰りで才色兼備と謳われたアン・ブーリンと出会って恋に落ち、この女性に王子を産ませたいと思うようになる。ところがローマ教皇は離婚を認めていない。ヘンリー8世はもともと熱心なカトリック教徒であったため、そのあたりの事情は重々承知していた。そのため「離婚が駄目なら」とウルトラC級の屁理屈をひねくり出した。それは「そもそもキャサリンは兄の妻であり、その兄嫁との婚姻自体、無効であった」というもので、当然ながらローマ教皇の猛烈な反対にあった。それにもかかわらずヘンリー8世は半ば強引にアン・ブーリンと結婚し、子までもうけてしまった。この子が後のエリザベス1世である。その翌年、自ら英国国教会の長となり、ローマ・カトリックから離脱。その4年後の1538年、ローマ・カトリック教会もヘンリー8世を破門した。

結婚を無効とされたことにより、キャサリンとの間に生まれたメアリーは婚外子、つまり庶子となり、王女、および王位継承権第1位の資格を剥奪され、不遇な日々を送ることとなる。

「書類王」とも言われ、ほとんどの時間を

スペイン・マドリッド郊外の

エスコリアル宮殿内の執務室で過ごした。

この絶対的な王は、みなぎる自信のためか、

報告は好きでも、他人の意見を必要としなかった。

エリザベスの周囲には、

脇を固める参謀たちの姿が数多見受けられるが、

どの資料を読んでも、

フェリペ2世の周囲にはもの言う側近の気配が

感じられない。

メアリー1世はすぐさま、自分を庶子の身に貶めた英国国教会を棄て、イングランドを再びカトリック教国に戻そうと動き始めた。メアリー1世がヘンリー8世の嫡子としての正当な後継者であることを世間に認めさせるためには、彼女にとっての邪教、英国国教を棄て何がなんでもカトリック教へ回帰しなくては筋が通らないのである。

さらにメアリーは周到であった。母の出身地であるスペインの次期国王、フェリペ王子との縁組を勝手に整え、スペインの後ろ盾を得た上で、敬虔なカトリック教国イングランド再建への道を画策した。

フェリペ王子の父であり、神聖ローマ帝国のカール5世はこれを大いに歓迎した。ローマ・カトリックに反旗を翻した誠にけしからん邪教の国イングランドが、再びカトリック教を頂いた上に、向こうから『女王の配偶者』の席を用意して、おいで、おいでと手招きをしているのである。

自らをカトリック教会の守護者と自負するフェリペ王子自身にとってもメアリー1世との婚姻はハプスブルク家の十八番(おはこ)でもある婚姻による版図拡大のまたとないチャンスであった。それと同時に、道を外れたイングランド国民を正しい道(カトリック教)へと回帰させることで、北部ヨーロッパの宗教紛争も下火になるかもしれぬ。そういう意味では決して悪くない縁組であった。

一方のイングランド。このままでは大国スペインに飲み込まれてしまうのではないかと危惧する声が高まり、一部では反乱が起きるほどであったが、メアリーは構わずフェリペとの結婚を強行した。

その2年後の1556年にはカール5世の退位に伴い、フェリペ王子がフェリペ2世として即位。そしてここに、イングランド女王メアリー1世と、スペイン国王フェリペ2世という極めて政治的なカップルが誕生したのである。

イングランドをカトリック教国へと引き戻したメアリー1世は母親と自分を不遇の目に遭わせた英国国教会を憎み、これを弾圧しただけでなく、女こどもを含む300人ほどの新教徒たちを火刑に処した。そのため、彼女は後に新教徒たちから『ブラッディ・メアリー(血まみれメアリー)』という有難くない称号をもらい、さらにはその称号はトマトジュースとウォッカベースのカクテルに姿を変え、今も我々の喉にチリチリとした刺激を与え続けているのである。

もしもメアリー1世とフェリペ2世の間に子供が生まれていれば、英国は今もカトリック教国であった可能性も否定できない。しかし、歴史は2人の間に子を授けることはなかった。メアリー1世は子ども欲しさのあまり想像妊娠までするほどであった。しかし、結婚からわずか4年後の1558年、メアリー1世永眠。卵巣腫瘍だったと言われている。

そしていよいよ、エリザベスに王位がまわってきた。

燃え広がる宗教紛争

メアリー1世の逝去によりイングランド併呑の望みを絶たれたフェリペ2世ではあったが、世界に領土を広げた巨大国家スペインを統治する立場にあった彼は、多忙な日々を送っていた。フェリペ2世は父、カール5世から広大な領土を譲り受けていたが、同時に莫大な借金も引き受けていた。植民地経営というのは大層、金が掛かるものである。『太陽の没することのない帝国』も内情は火の車であった。

財政難に頭を痛めるフェリペ2世にとって、さらなる頭痛の種があった。宗教紛争の拡大である。

発端は1517年、ドイツでルターが「九十五か条の論題」を提出したことに始まる。敬虔なカトリック信者であり神学者であったルターが、贖宥状(かつては免罪符と訳されていたもの)の濫発や教会の腐敗に危機感を覚えて書いた意見書であった。ところがそれはルターの思惑を飛び越えて、やがて新教(プロテスタント)という新しい考えにカタチを変え、北部フランス、ジュネーブ、ネーデルランドやイングランド、スコットランドなどに飛び火していった。

元々敬虔なカトリック信者であったヘンリー8世は、当初はルターを否定し、ローマ教皇より『信仰の擁護者』と称えられるほどだったものの、十数年後にはキャサリンと離婚してアンと結婚したいという全く個人的かつ、不純な動機でローマ教会から離脱、破門されて反カトリック側にまわった。

画像をクリックすると拡大します

カトリック教会の守護者を自認するフェリペ2世としては何としてでもこの邪教どもの拡大を阻止しなければならないのである。そもそもなぜスペインはかくも頑なにカトリック教を護ろうとしたのか。

その理由の一つは、レコンキスタにある。レコンキスタを完成させるにあたり、ローマ・カトリックに改宗しないムーア人やユダヤ人を徹底的に国外に追放した。つまりレコンキスタとは、スペインの十字軍的気風の中で完成に漕ぎ着けたものであった。

もう一つの理由として、スペインがアラゴンとカスティーリャの両国がくっついて成立した国であるというところにある。政治、経済、文化が異なる二国を結びつける唯一の原理、いわば接着剤の役割を果たしたのがカトリック教であった。そのためスペインは圧倒的にカトリック教国でなければならず、それを乱す者は悪であり、徹底的な弾圧が行われたのである。

そして1568年、スペイン領ネーデルランドにおいて大規模な反乱が発生する。ネーデルランドは低地帯という意味であり、フェリペ2世がカール5世から受け継いだ領土で、この当時は現在のベルギー、ルクセンブルク、オランダのベネルクス三国のあたりを意味していた。

ネーデルランド生まれのカール5世の時代には、比較的緩やかな治世が敷かれ、自由を謳歌していたネーデルランドであったが、フェリペ2世の登場によって一変。民衆には重税が課され、恐怖政治に加え新教徒弾圧が始まる。民衆が反発するとスペインは直ちに本国から1万の軍を派遣し弾圧は激化していく。カトリック系住民の多かった南部ネーデルランドはやがて脱落。新教徒たちは拠点をアントワープからネーデルランド北部(以降、南部ネーデルランドと区別するためオランダと呼ぶ)のアムステルダムへと移し、スペイン軍に激しく抵抗を重ねていった。

それにしてもオランダ反乱軍の抵抗は予想以上に活発だった。世界最強と恐れられたスペインの正規軍と、ほぼ互角に渡り合っているのである。

ある日、現地から届けられた報告書に目を通したフェリペ2世の顔から一瞬にして血の気が引いていった。オランダの反乱軍に援軍を送り、これを陰で支えている者がいるとの報告であった。エリザベスである。

つい先ほどまでイングランドは、メアリー1世とフェリペ2世の婚姻によってスペインと親戚関係にあり、友好国のはずであった。そのイングランドが、かつての義理の妹エリザベスが、スペイン領土内の内乱に対して密かに兵を出し、こともあろうか反乱軍側に加担しているというのだ。これは一体どういうことなのか。

この時エリザベスは、父ヘンリー8世が始めた英国国教会へと戻そうとしていた。しかし国内にはカトリック教徒もまだまだ多い。従って無用な摩擦を避けたいエリザベスは中道路線を敷き、できる限り緩やかな形でそれを遂行しようとしていた。

しかし、海峡を隔てたオランダではスペインによって新教が激しく弾圧されている。仮にこれが制圧されるようなことがあれば、自称十字軍はやがて海を越えてイングランドにまで侵攻して来る恐れがある。エリザベスにとって、これを対岸の火事とする訳にはいかなかったのである。

フェリペ2世とエリザベスの間に生じた摩擦は、ここに来てきな臭い煙を立ち上らせていた。

もう一人のメアリー

スコットランド女王の座に満足していれば、首と体が分離する、

などという屈辱的な最期を迎えずに済んだはずであった。

しかし、彼女が訴え続けたイングランドの王位継承権とは、

全くナンセンスなものであったのだろうか。

エリザベス没後、メアリーが残した一粒種のジェームズ6世が、

ジェームズ1世となってイングランド王をも継承した。

このことからも、彼女の訴えが、

決して突飛で無謀なものでなかったことが分かる。

ただ、やり方が拙劣に過ぎ、人望も無さ過ぎた。

メアリー1世が死ねば、イングランドの王位継承権は我が手から水がこぼれ落ちていくようにたちどころに消えていく。ところがどうだ、スコットランドのメアリー・スチュアート。ヘンリー8世の実姉マーガレット直系の孫だ。父、ジェームズ5世がイングランドとの戦いで敗死したため、生後6日にしてスコットランド女王の座についていた。チューダー家の血を引く立派なイングランド王位継承者である。

フェリペ2世の理屈では、エリザベスはローマ教皇もお認めにならぬ、いわば不倫相手との間にできた娘、つまり庶子である。庶子に王位継承権はない。しかし、スコットランドの女王、メアリーは血統書つきの王位継承者なのである。おまけにカトリック教徒でもある。フェリペ2世は、メアリー1世亡きあとの次の妃としてスコットランドのメアリーに照準を合わせた。

ところがある日、まさに突然、フェリペ2世の構想は夢想に終わる。メアリーがわずか15歳にして、スコットランド女王の座はそのままに、フランスの王太子の元に嫁いでしまったのである。これでメアリーとの婚姻話は事実上消滅した。

それから少ししてメアリー1世が亡くなりエリザベスが女王となると、フランスに嫁いだメアリーはフェリペ2世と全く同じ理由でエリザベスの即位に異議を唱え、我こそが正当なイングランド王位継承者である、と鼻息も荒く主張を始めることとなる。

つい数ヵ月前までスコットランドのメアリーを狙っていたフェリペ2世は考えた。もしもメアリーの主張が通るようなことがあって、メアリーがイングランド王とスコットランド王を兼ねるような事態となれば、ブリテン島全体が自動的に宿敵フランスの同盟国となってしまう。それはスペインにとって、極めてマズイ展開であった。

そこで再びフェリペ2世は考えた。とりあえずここはエリザベス支持派のふりをして歩み寄ることにしよう、と。政略結婚のスペシャリストはさらに考えた。それではエリザベスが私の妻となるのはどうだ。この6つほど年下の独身女王が英国国教なる邪教を棄てて改心し、カトリックに改宗するのであれば夫婦となってやるのも悪くはない。そして今度こそ子を作り、やがてスペインに取り込んでいけばいいのだ。

エリザベスはフェリペ2世のこの申し出に対しイエスともノーとも言わず、のらりくらりの腹芸に徹し、これを巧みに時間稼ぎに利用した。

フランスに嫁いでから数年の後、メアリーが突然スコットランドに帰ってきた。夫であり、フランス国王となっていたフランソワ2世がわずか16歳で病死したのである。この時代、人がやたらと死ぬ。こんなに次々と人が死に、急展開を続けるストーリーは、むしろわざとらし過ぎて三文小説家でも避けて通りがちだが、この時代、冗談のように登場人物が次から次へと死ぬ。シェイクスピアもこのあたりに生まれる人だが、話のネタには困らない時代だったのかもしれない。

ここから先は短期間のうちに登場人物が死に過ぎて、小説なら編集者にボツにされそうな展開なのだが、間違いなく英国史の一遍である。駆け足で行くので、しばし我慢してお付き合いいただきたい。

祖父は違えど、祖母は同じマーガレット・チューダー。

従ってメアリー・スチュアートとダーンリー卿は

従姉弟(いとこ)同士の関係であった。

周囲の反対を押し切って夫婦になった2人だったが、

蜜月は長く続かず、

やがてダーンリー卿(ヘンリー・スチュアート)は

他殺体で発見されることとなる。

ところがエリザベスにとって幸いなことに、傲慢で嫉妬深いダーンリー卿の性格が災いし、2人はすぐに不仲となった。そしてメアリーはイケメンのイタリア人秘書と昵懇の仲となる。嫉妬したダーンリー卿は配下の者に命じ、このイタリア人をメアリーの目前で殺害させた。これによって2人の不和は決定的となる。ところがこの時、メアリーはそのお腹にダーンリー卿の子を宿していた。これがエリザベスの死後、ジェームズ1世となる人物である。

ジェームズ出産後、母親となって少しは大人しくなるのかと思えば、今度はボスウェル伯と親密になる。ある日、夫であるダーンリー卿が何者かの手によって爆殺される。その直後、ボスウェル伯はメアリーにプロポーズし、半ば強引に妻とした。

ダーンリー卿を殺害したのは誰か。

スコットランドのホリルード宮殿にて、メアリーの目の前で殺害された。男の嫉妬も怖い…。

ある日、幽閉先を脱出したメアリーはイングランドとの国境を越え、親戚にあたるとは言えつい数年前には側室の子で庶子だから王位継承は認めない! と牙をむいた、まさにその相手のエリザベスに庇護を求めるのである。

オランダ派兵などでただでさえ多忙なエリザベス。亡命者メアリーの扱いには手を焼いたが、とりあえずメアリーを緩やかな軟禁状態とし、それ以降、約20年にも渡って、この聡明なれど感情の抑制力に欠ける危険な女をイングランドで抱えていくことになる。そして事実、このメアリーこそが後に国を揺るがす大問題を起こし、エリザベスを窮地に追いやっていく。

海賊たちとの経済戦争

フェリペ2世にとって、英国国教とカトリック教の間を行ったり来たりするイングランドは、実に危険な存在であった。下手に介入してイングランド国民の反発を買えば、むしろイングランドの新教化は加速するであろう。かといって寛容過ぎてもまた新教化を許してしまう。どうしたものかと思案を巡らせるフェリペ2世であった。そのフェリペ2世をさらに悩ませる知らせが、遠くカリブ海の方から続々と届いてくる。16世紀の初め頃から南米への進出を始めたスペインは、現地人たちを殺戮、あるいは奴隷として酷使していた。一方でカトリック教に改宗した現地人は奴隷として使ってはならぬとの通達が本国から届いていたため、労働力が不足しがちであった。その労働力の穴を補う名目でアフリカから大量に黒人が売られていく。

スペインの植民地に黒人奴隷を連れて行けば連れて行っただけ高く売れる。さらにカリブ海には金銀財宝を満載して本国に向かうスペイン船が往来している。

獲物を倒した獅子の上空には、ハゲタカが舞うものだ。南米という打ち出の小槌を手にしたスペインに、群がって利益を上げようとする連中が現れるのもある意味必然であった。

アフリカからの奴隷を南米各地のスペイン商人たちに売りつけた後、奴隷を降ろして軽くなった船でスペイン戦を襲い、金銀財宝類を根こそぎ奪い去る輩どもが出現した。ジョン・ホーキンズやフランシス・ドレークなどに代表されるイングランドの海賊たちであった。

彼らの名誉のために正確に表現すれば、彼らは私掠船(Privateer)の船長たちだ。私掠船とは国からの許可を受けた上で海賊行為、または私的な戦争を行う者たちの総称で、戦利品の一部を国家に献上する仕組みである。相手国側から抗議があった場合、国はその者どもを見捨てればよい。つまり国にしてみれば許可を出すだけで、彼らが海賊行為に成功して無事に戻ってくれば利益を得られ、失敗して全員が海の底に沈んでも痛くも痒くもない。相手国が訴えてきたら、「我、関知せず」とシラを切ればよいのである。国家にとって実に都合がよいシステムであった。また、私掠船も私的軍隊という体裁をとっていたので捕虜となった場合は海賊ではなく、軍人としての処遇を要求することが認められていた。

このような組織が当時は正式に認められており、イングランドのみならず、オランダやフランスも公然とこれをやっていた。先に述べたトルデシリャスとサラゴサ条約によって、世界地図から締め出しを食わされた海洋新興国が編み出した苦肉の策であった。

まだ若い頃、ホーキンズの遠征船に同行させて

もらって行った中南米の港で、

友好国であったはずのスペインからだまし討ちにあい、

大勢の味方を殺された上、

命からがらイングランドに逃げ帰った。

この日から死の間際まで、

スペイン人に対する憎悪が消えることはなかったという。

1581年。ドレークは南米南端のホーン岬(ドレーク海峡)を回り、スペイン領の沿岸地帯を次々と襲って莫大な財宝を得ただけに留まらず、そのまま太平洋を横断し、先述のモルッカ諸島にも立ち寄って香辛料を満載した後、インド洋、喜望峰沖をひた走り、マゼラン隊に次ぐ世界周航を成し遂げ無事にプリマスに帰港した。

ドレークが持ち帰った戦利品は60万ポンド相当と言われ、ドレークはその半分をエリザベスに献上し、残りを自分を含め生き残った船員たちに等しく配分した。

駐英スペイン大使は、本来友好国であるイングランドの海賊が我が国の植民地や輸送船を襲撃した上、国家財産を奪うとは何事か、ただちにドレークらを捕らえてその首を差し出せと大変な剣幕で迫った。

後日、エリザベスはドレークを召喚した。

旗艦ゴールデン・ハインド号の甲板上で女王を迎えたドレーク。エリザベスは剣を抜き、ひざまずくドレークに向かい少々ドスのきいた声で囁いた。「スペイン王がそなたの首を早く寄越せと言っているのですよ」と。そして今度はその剣をドレークの肩にそっと置き、威厳を持った声で言い放った。

現女王のエリザベス2世と並び称されることが多い

エリザベス1世だが、

当時はまだスコットランドやアイルランドが統合されておらず、

いわゆるグレート・ブリテン誕生前夜。

人口も、イングランドとウェールズを合わせても

300万人前後という小さな国家の元首に過ぎなかった。

それはナイト叙勲の儀式であった。

ドレークが女王にもたらした30万ポンドとは、フェリペ2世を激怒させてでもナイトの称号を与えて良いほどに莫大なものであった。それはイングランドの国庫歳入の半分に相当した。もっと分りやすい例で言えば、数年後に勃発する無敵艦隊との海戦にかかった戦費の合計が33万ポンドだったということからも、それがいかに巨額であったかが推測される。嫌味な見方をすれば、イングランドはスペインから分捕って来た金でスペインと戦ったことになる。

エリザベスはこの時期、弱小国でありながら世界最大の大国相手に、宗教問題ではフェリペ2世を刺激せぬようにゆるやかに英国国教会への回帰を進めつつ、裏ではオランダ反乱軍に援軍を送り王位継承問題に於いても回答を引き延ばしつつ、ドレークらを利用してスペインの植民地や船舶を襲撃してはその金銀財宝を掠め取り、国庫を潤しては知らん顔を決め込むという危険な外交を行っていた訳である。フェリペ2世と笑顔でワルツを舞いながら、その背後にはしっかりとナイフを握り締めているかのような凄みすら感じさせる。

切られた最後のカード

ドレークにナイトの叙勲をするエリザベス。

サーとなったドレークは、この後、無敵艦隊がやって来るまでの間、

プリマス市の市長を務め、市政やインフラ整備などに精を出す。

財政難もあって、フェリペ2世はまだ乗り気ではなかったと言われるが1587年、ついにフェリペ2世も、その重い腰を上げなくてはならない最後のカードが切られてしまう。

イングランドに亡命し、エリザベスの庇護の元、軟禁状態に置かれていたあのメアリーが、再びイングランドの王位を主張し始めたのである。しかも、その王位奪取の計画はエリザベス暗殺計画とセットになっていた。

エリザベスの暗殺計画はメアリーだけに限らず、イングランド国内の旧教の過激派にもあればスコットランドの旧教派にも、そして何よりスペインによるものもあったとされる。そのため女王の周囲にはインテリジェンス、つまり諜報活動のネットワークが蜘蛛の巣状にビッシリと張り巡らされていた。

ある日、女王暗殺を目論む組織とメアリーとの間で交わされた書簡がこの蜘蛛の巣にかかった。これらの書簡は全てスパイによって開封され、目を通された上で先方に届けられていた。そしてある日、女王暗殺計画の決定的な証拠を握られた組織は一網打尽に捕らえられ、全員が処刑された。

カトリック教徒であり、元スコットランド女王であり、現スコットランド王ジェームズ6世の母であり、ヘンリー8世の姉マーガレットの孫であり、その点から確かに王位継承者の一人であるメアリーの処遇を、誰もが息を呑んで見守ることとなった。

カトリック教の、正統かつ有力な王位継承者であるメアリーを処刑すれば、今度こそフェリペ2世も黙ってはいまい。しかしエリザベスにも、メアリーの処刑を急がねばならない理由があった。スコットランドの旧教派がメアリー奪還の動きに出ることも考えられたし、スペイン軍がメアリー救出を理由に侵攻してくる可能性もあった。

裁判でメアリーは最後まで無罪を主張した。しかし、彼女を有罪と断定するだけの有力な証拠は揃いすぎていた。

メアリーの極刑が決まった。

議会はメアリーの即時処刑を望んだが、強気だったエリザベスもここにきて迷いに迷った。しかしメアリーが脱獄したとか、スペイン軍が上陸したとか、不穏な噂が出始め国内には不安と不信感が黒い霧のように広まりつつあった。エリザベスは遂に観念し、処刑許可状に署名した。

こうして、生涯にわたってエリザベスの頭痛の種であり続けたメアリーは断頭台の露と消えた。

確かにメアリーには、イングランドの王位を求めるだけの資格があった。ダーンリー卿との間に生まれた子がエリザベスの後継者となり、エリザベスの死後、イングランド王位を継承してジェームズ1世となることがそれを自ずと証明している。しかし、メアリーの行動は過激に過ぎ、遂に支持者を失った。スコットランド女王の座だけで満足していればあるいは幸せな人生を送ることができたのかもしれない。それでもメアリーは最後までイングランド王位の座にこだわり続け、散っていった。

そしていよいよ、無敵艦隊がやってくる。

セール情報をいち早くGET!今週のお買得★食料品『TKトレーディング』

セール情報をいち早くGET!今週のお買得★食料品『TKトレーディング』