|

◆◇◆ 四世紀ぶりに評価された殉教の徒たち ◆◇◆

英国を代表する大聖堂の名前の一部としてあまりにも名高い聖ポール、イングランドの守護聖人である聖ジョージ、ゴルフ発祥の地とされる聖アンドリュースなど、英国に暮らしてみると、身の回りには「聖」とつく名前があふれていることに気付く。

これらはすべて、キリスト教の最大派閥といえるカトリック教会において、「聖人(Saint)」と呼ばれる位に列せられた人々である。「徳」と「聖性」が認められ、その人物の死後、少なくとも二つの奇跡(miracle)が起こったことが証明されたといった条件を満たし、ローマ教皇庁による審査に通って初めて、聖人の仲間入りを果たす。一般信者からみると、きわめて尊い存在だが、この聖人に次ぐ地位として「福者(Beato)」と呼ばれるものがある。聖人になるための「条件」と比較すると、奇跡は一つで良いなど基準はやや緩く、殉教した信徒については、この奇跡も証明の必要がないとされている。

審査を経て、福者に加えるのがふさわしいと判断されると、バチカンにある聖ピエトロ大聖堂において、福者に列する式=列福式が行われる。ただ、1981年以降、バチカン以外で列福式が行われる例も見られるようになっている。

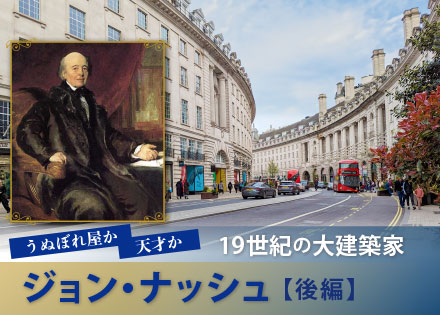

この流れを受け、2008年11月24日、長崎で日本初の列福式=写真左=が開かれ、江戸時代に殉教したキリスト教徒の一部に対し列福が宣言された。1549年にイエズス会(十頁のコラム参照)の宣教師フランシスコ・ザビエル(Francisco Xavier)が日本にもたらし、織田信長や一時は豊臣秀吉も興味を示したといわれるキリスト教だったが、1614年、徳川幕府はキリスト教禁止令を発布。明治維新後の1873年に信仰の自由が認められるまでに、約3万人ともいわれるキリスト教徒が棄教よりも死を選んだ。

法王庁の前・列聖省長官であるホセ・サライバ・マルチンス枢機卿臨席のもと、約四時間にわたって長崎県営球場で開催された同式で福者に列せられたのは、江戸時代初期(1603―39年)に殉教した188人。日本人として初めてエルサレムを訪れ、江戸で殉教した大分出身のペトロ岐部(きべ)のほか、列福者リストの中に、中浦ジュリアンの名前が見られた。

この中浦ジュリアンこそ、1585年に教皇グレゴリウス13世にお目通りを許された四人の日本人少年のひとりであった。

1582年(天正10年)に九州を出立し、欧州をめぐり、その8年後に帰国した「天正遣欧使節」。誰が何の目的でこの一大プロジェクトを企画し、誰が派遣されたのか。順を追って見ていくことにしよう。

◆◇◆ 遣欧使節の3W1H ◆◇◆

クリックで拡大します

●いつ When

1582年2月20日(天正10年、旧暦では1月28日。以下、旧暦は省略)、ポルトガル船にて長崎港を出港。85年にバチカンにて教皇への謁見を許され、90年7月21日、長崎港に帰着。

●誰が Who

●立案者…1579年に初めて来日した、イエズス会所属のイタリア人巡察師アレッサンドロ・ヴァリニャーノ(Alessandro Valignano 1539―1606年)。イエズス会の初代総長はスペイン人イグナチオ・ロヨラ、創設メンバー6名のうち、4名はフランシスコ・ザビエルらスペイン人、あとはポルトガル人2名であったことから、同会ではスペイン・ポルトガル出身者が二大勢力を誇っていた。この二大勢力出身者がイエズス会の重要ポストを独占することによって生じる弊害をおそれ、同会は東インド管区(東洋一帯を担当)を回る巡察師という重要職に、イタリア人ヴァリニャーノを抜擢したとされている。ヴァリニャーノは期待にみごとにこたえ、布教をいかに効率的に進めるか、様々な策を練った。彼はなかなかの現実主義者でもあり、物事の本質を見抜く才に長けていたようで、日本でのキリスト教布教について明確なビジョン(後述)を持っており、それが遣欧使節の実現につながった。しかし、賢明なヴァリニャーノも、この計画が、後に大きな誤算に見舞われることを予知するすべは持ち合わせていなかった。

●使節を派遣したとされている キリシタン大名… 大友宗麟(おおとも・そうりん)大村純忠(おおむら・すみただ)有馬晴信(ありま・はるのぶ)九州北部に領地を有するこれらの大名(下コラム参照)が、スペイン国王フェリペ二世、そして教皇グレゴリウス13世に敬意を表するために4少年を派遣した――というのが表向きながら、実際には、彼らはほとんど関わっていなかったのではないかとする、後世の研究者たちの見解もある。事実、大友宗麟にせよ、大村純忠にせよ、それぞれ近隣大名との戦いで疲弊し、財政的に、使節をヨーロッパへ送るなどの余裕はなかったという。有馬晴信にいたっては、攻め滅ぼされる寸前だったものを、ヴァリニャーノのはからいで成ったポルトガルからの大規模な物質援助によって救われ、その恩に報いるために洗礼を受けたという有様。これらの三大名が、このタイミングで積極的に使節を送ったと推測するのは、不自然といえそうだ。かといって、これらの三大名が、ヴァリニャーノの計画を事前に知らされていなかったと断定するに足るだけの証拠は集められていない。逆に事前に告げられていたとしても、それに反対する理由はまったくなかったと考えられる。いずれにせよ、受身的な姿勢だったとみるのが妥当のようだ。

●使節の構成メンバー… (四少年については次ページに詳細)

伊東マンショ(正使)

千々石(ちぢわ)ミゲル(正使)

原マルチノ(副使)

中浦ジュリアン(副使)

巡察師アレッサンドロ・ヴァリニャーノ(イエズス会修道士、イタリア人)

ディオゴ・デ・メスキータ師(イエズス会修道士、ポルトガル人)

ジョルジュ・ド・ロヨラ修道士(日本人)

フアン・サンチェス修道士(スペイン人)

コンスタンチーノ・ドラード(随員、日本人の少年)

アグスチーノ(随員、日本人の少年)

このうち、ヴァリニャーノは往路の途中、インドのゴアにて別の使命を与えられたため、断腸の思いで使節から離脱。使節はメスキータに引率され、旅を続けることになる。なお、ヨーロッパではメスキータが通訳となり、四少年はラテン語でメスキータと意思疎通をはかり、原則として人々と直接話すことを禁じられた。これは、ヨーロッパの悪い部分は一切見聞きさせてはならないというヴァリニャーノの強い指示によるものだった。

●どのように How

天正遣欧使節が帰国してから23年後に、東北の有力大名、伊達政宗(だて・まさむね 1567―1636)が送った「慶長遣欧使節」(本誌2008年6月5日号にて掲載)が、まず太平洋を横断してメキシコを経由し、さらに大西洋を渡るルートをとったのに対し、天正遣欧使節は、インドを経由、喜望峰沖をまわってアフリカ大陸西岸に沿って北上、ヨーロッパに至るルートをとった。船舶の建造技術、航行技術の向上も考慮に入れなければならないが、慶長遣欧使節は約一年でヨーロッパに到達したのに、天正遣欧使節は2年半もかかっているのは、このルートの違いも影響している。

●どこで Where

一行はまずリスボンに上陸。リスボンから約20キロ西にあるシントラの郊外にある、ペニャ・ロンガのイエズス会修道院に滞在した。この修道院だった建物は、現在は「ペニャ・ロンガ・ホテル&ゴルフ・リゾート」の敷地内に今も面影をとどめている。また、リスボンでは、サン・ロケ教会付きの修道院に滞在したとされている。この後、当時の超大国スペインの首都マドリードを訪問、さらには海路でトスカーナ公国に上陸し、その隣のローマ教皇領に入り、ローマに到達したのだった。復路は、現イタリア国内で拮抗していた有力諸侯のもとを歴訪し、再び海路でスペインに戻ってからリスボンへと帰着した。

天正遣欧使節とかかわった キリシタン大名たち

九州の大名が洗礼を受け「キリシタン大名」となったのは信仰心からではなく、ポルトガルとの交易、すなわち南蛮貿易を少しでも有利に進めるためだったと分析されている。しかし、「天正遣欧使節を送った」とされる次の3大名は、洗礼を受けたあと、実際に敬虔なキリスト教徒になったという。

●大友宗麟(おおとも・そうりん、1530~1587)=写真

宗麟は出家後の法号で、俗名は義鎮(よししげ)。洗礼名は「フランシスコ」。北九州東部を平定し、一時は九州最強の大名となるが、島津義久に敗れ勢いを失う。

●大村純忠(おおむら・すみただ、1533~1587)

大名としては初めてキリスト教に改宗。洗礼名は「バルトロメオ」。現在の長崎港を開いたことでも知られる。

●有馬晴信(ありま・はるのぶ1567~1612)

肥前有馬の国当主。ヴァリニャーノの口利きでポルトガルより軍事物資の援助を受け、自領を守ることに成功。これに感謝してキリスト教徒となった。洗礼名は「プロタジオ」。

セール情報をいち早くGET!今週のお買得★食料品『TKトレーディング』

セール情報をいち早くGET!今週のお買得★食料品『TKトレーディング』